《如果我是陈奂仁》演后评

文︰邵善怡

《如果我是陈奂仁》是音乐人陈奂仁与剧场编导杨秉基的跨界作品,配合剧院内的立体音墙,为本届「新视野艺术节」带来「沉浸式音乐体验剧场」。作品强调「无制限打造真‧沉浸式音乐剧场」,那么什么是「沉浸式音乐剧场」?是次又能否为观众带来「真」的体验?是笔者在观看前一直思考的问题。 「要定义何谓沉浸式剧场,一般来说可以循三方面讨论:一是瓦解观众和表演者之间的壁垒,二是让观众置于作品的叙事之中,三是在虚与实之间拆解既定的社会结构。」[1]若按以上定义而论,《如果》或许已能达标,但是否真实?是否能让观众全身心感官沉浸在剧情与音乐之中,则值得斟酌。

作品加入了不少元素来建构「陈奂仁」的角色形象,音乐元素当然最能展现他的音乐才华,编曲明快,唱亦动听,随着立体音效,令人有耳目一新的感官体验。剧场内声音的位置流动多变,或忽远忽近,或自远至近,或满满包围,音乐仿佛是有形的环绕让人有紧贴感,配合由NFT、去中心化项目实体化而来的巨形头罩或台上道具,仿佛走进虚拟空间,以音乐交织出属于陈奂仁的元宇宙世界,容易让人专注而沉浸其中,不自觉地追逐。

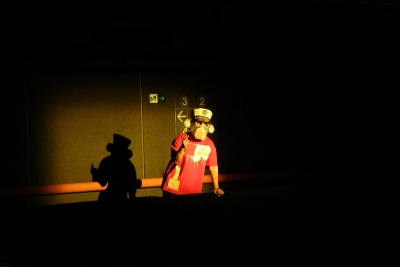

《如果我是陈奂仁》中的灯光变化

(照片由 康乐及文化事务署 提供)

可惜的是《如果》的表演文本比较简单。陈奂仁与杨秉基合作演出,开场不久,陈奂仁于台上静坐,观众在长时间的静默与聚焦中,走进感受陈奂仁内心世界的空间。接着,杨秉基走到台中呼唤,原来是节目的主要角色陈奂仁失踪了,杨秉基担当主持人的角色,操控场内灯光,观众脱离黑暗的窥视,与杨秉基一同高呼陈奂仁的名字,通过呼唤,观众一同参与寻找陈奂仁、寻找初心与自我的过程。

演出中,除陈奂仁外,余下的五个角色分别象征陈的不同情感或特质,艺术才能、傲气、执着、愤怒、恐惧、妥协、孤独、初心、善良,众人配合立体有层次的环回音乐一一出场。尤以杨秉基最为重要,推动情节、营造气氛、点出主题,都靠他一力完成。相对而言,其他人则只为建立陈奂仁形象而来,在寻找初心的路上,舞蹈家李拓坤、歌手与小提琴演奏家黄洛妍、歌手旨呈、记者Richard Lai,在自己的身分角色上,又有什么思考与得着。 「如果我是陈奂仁」,当演出者都只是陈的化身,而未见有任何的转化与突破,台下观众除了对陈有更多的理解外,又如何能走上一条寻回初心的路,因共情而觉得「真」呢?

听着杨秉基的控诉与解说,坚持追求理想的不被接纳,不断追求完美到孤芳自赏,对大众重视商品多于艺术品的失望,都能让观众对陈的压抑与挣扎有更多的理解。如果说剧场空间建构象征了他的内心世界,观众身处其中,随着角色游走于观众席以外的空间,也能呼应寻回初心的主题。只是寻觅过程迫使观众在座位内前后左右地随一众角色移动,对进入故事设定或感受音乐而言,都有点令人难以投入。如把单面台改成四面台让观众更贴近舞台,那么在角色游走,或舞者李拓坤以身体交代心境时,当能更好地配合音乐呈现立体感。

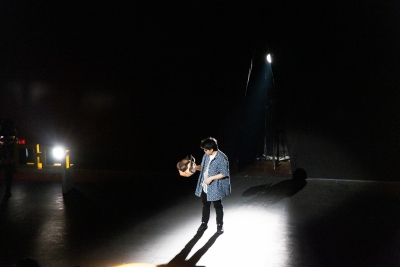

回到故事脉络,由陈带上巨形头罩失踪起,其身影便与另外两位同样带上头罩的演员于场内穿梭,二人的象征意义借杨秉基的话揭盅,待所有角色汇聚台中,陈把遮盖脸容的头罩除下,象征寻回初心。最初陈静坐台上,把鞋子脱下,杨出场即换上同一双鞋子,代表身分的交换,以及杨直接说出陈的内在压抑、面对的不公待遇和结尾点题式的初心论,一切都有点太直白。陈最终寻回初心的契机是什么?他如何突破各种的限制?诚言,在感官体验而言,《如果》的音响配置、乐曲编排,让观众沉浸在音色的欣赏中,但剧本过于简单而难有真实感,如要模拟真实建立想像空间,引领观众融入到剧场空间内,戏剧内容和情节发展的合理性不可不考虑。

陈奂仁把遮盖脸容的头罩除下

(照片由 康乐及文化事务署 提供)

[1] 邓正健,〈迈向一种本土剧场的感性配置 二〇一七及二〇一八年香港沉浸式剧场发展概况〉。

%20Tristram%20Kenton.jpg)

.jpg)

.png)

.png)